跨境族群或跨國民族(transnational ethnic)是國際關係中重要的議題之一,跨境族群的國族認同、生活與文化習慣、社會階級及社會資本等,深刻地影響住在國的政治、社會、文化與經濟,因此在部分地區,跨境族群也被住在國視為是「國族的污染源」,深怕這些「非本土」的住民有一天會取代本土族群成為優勢,進而影響原有族群的權益。南亞地區便存在許多跨境族群的案例,例如大家較為熟悉的斯里蘭卡泰米爾人等。本系列主要探討的跨境族群包括緬甸的印度裔社群,以及不丹國內的尼泊爾洛香巴人;本文則從緬甸境內的印度社群出發,描述該社群的產生、發展與對緬甸的社會影響,並簡述近年緬甸軍事政變後,在緬印度社群的生活之道。

著|林子毓,本站特約專欄,喜瑪拉雅地區健行嚮導。沒在山上的時候,就在喜馬拉雅泛藏文文化區神遊。

獨立後時期

軍事政變、公民身份和同化政策

緬甸獨立前後,緬甸民族主義聲勢激增。創建一個「不受外來勢力干涉」的國家成為新國家的首要目標。第一步便是定義公民身份。1948 年的《聯邦公民法》規定,在緬甸獨立前 10 年中連續居住 8 年的人有資格申請公民身份。許多印度人申請了,儘管他們中的一些人因為緬甸的不確定性[6]而猶豫不決。可是經過複雜漫長的過程後,40萬的印度申請人中只有1萬人獲得了公民身份,其餘的都成為了緬甸的「非法移民」。

不久,政府開始實施本土化和國有化政策。例如,1953 年的《土地國有化法案》對曾經擁有大量土地的切蒂亞社群造成了打擊;1950 年代《公共服務的緬甸化》減少了在公共部門服務的印度人的數量。這些政策使印度人無法恢復到戰前的經濟狀況,並使他們在緬甸的生活充滿不確定性,許多人選擇離開緬甸。

1962 年緬甸軍事政變後,仇外心理和民族主義走向極端。「自 1960 年代初以來,該國在政治、文化和經濟上『緬甸化』的浪潮更加強烈和廣泛。」在「緬甸社會主義道路」的指導下,《企業國有化法》的推出威脅了印度和華人社群的生計。

奈溫(Ne Win)政府毫不掩飾的仇外態度和種族主義公開針對印度社區。除了經濟和政治控制之外,政府還將教育機構國有化,教育由政府集中管理,成為「緬甸化」的重要手段。印度學校消失,所有課程也改以緬甸語授課,媒體也只能用緬甸語發表,這在緬甸語和非緬甸語使用者之間造成了系統性的不平等,並減少了印度人的教育機會和母語的使用。

這些政策引起了印度社群的恐慌。印度人大規模外流,但那些離開的人無法將財產帶回印度,也沒有得到任何補償。1962-1965 年間,約有 30 萬印度人離開緬甸。他們中的大多數人被遣返回印度,但許多人從未去過印度,最終在印度自成一區而定居。1960 年代末,只有不到 50 萬印度人留在緬甸,留下來的則是相對沒有資本離開緬甸的貧窮印度人或更加緬甸化的印度人。

1982 年緬甸公民法將公民分為三類:公民、準公民和歸化公民(citizen, associate citizen, and naturalized citizen),其中只有 1823 年以前居住在緬甸的8個土著民族可以申請公民身份;1948 年以前居住在緬甸的人只能以準公民或歸化公民的身份申請,他們沒有完全的公民權利[1]。

雖然規定很明確,且準公民或歸化公民的子女可以成為公民,但在實踐中仍有很多困難。許多符合條件的印度人沒有法律文件來證明自己或他們的父母在1948 年之前住在緬甸,且法律沒有規定等待時間,許多人雖提出有關申請,但卻從未得到答復。總體而言,新的公民法令印度社群大失所望。 此外,羅興亞人也沒有申請任何公民身份的資格,因為他們不被視為緬甸的少數民族。根據辛格維委員會(Singhvi Committee,或稱印度僑民委員會)2001年的報告,緬甸約有 25-300 萬印度後裔 (PIO People of Indian Origin),其中約 40萬名無國籍人士[2]。無國籍PIO的實際數量可能比報告高約10-15%。

印度教緬甸印度人在仰光

第一次走在仰光的街道上,可能會驚訝於印度元素普遍存在每個角落。市中心的印度教寺廟周圍是印度甜點店、餐館、藥店和各種小企業。自20世紀初以來,印度社群在仰光的存在一直很突出,1901 年,印度人約佔仰光人口的一半,在日本入侵之前,仰光更像是一個印度城市,印度人遍布各個工業和經濟領域。 1950 年之前,印地語和烏爾都語甚至是仰光商業的通用語,大多數印度人來自南印度,是印度教徒,同一職業的人通常生活在同一個定居點,在仰光形成分散的社區。

1940-1960年代的一系列事件:戰爭、1948 年的《聯邦公民法》以及獨立和軍事政變後的一系列緬甸化政策,驅使許多在仰光的印度人離開緬甸,徹底改變了仰光的面貌。留下來的人經歷了不同程度的緬甸化,但也使他們學會了如何在社會上保持低調。 根據2001年統計,大約有 50 萬印度教徒居住在仰光。(印度。印度僑民高級委員會 2001) 2011 年的緬甸人口部有關全國人口普查顯示,仰光約有 75,474 名印度教徒,約佔該市人口的 1%(緬甸人口部)。

很難推測印度教印裔緬甸人的確切人數,主要原因在於很多印裔緬甸人在幾十年的緬甸化後把印度名改成緬甸名。

在仰光,大部分印度人都明顯的緬甸化了。他們受緬甸教育,講緬甸語,多半與印度的親戚沒有聯繫,不講或只講簡單的母語。在穿著上也經常看到混和穿搭,在街上看到一個額頭上有tikka,臉上有thanaka的印度女人並不奇怪。

1960年代後,仰光的印度教宗教組織承擔了文化保護的責任,並試圖保持印度人身份認同,他們在政府許可下謹慎地進行「非政治性的宗教和文化活動」,他們出版宗教著作,提供宗教語言培訓,並舉辦各種印度教節日。其中,SANGH組織的佛陀展(Buddha exhibition)受到好評。這應該被視為一種與多數佛教徒和平共存的生存策略。

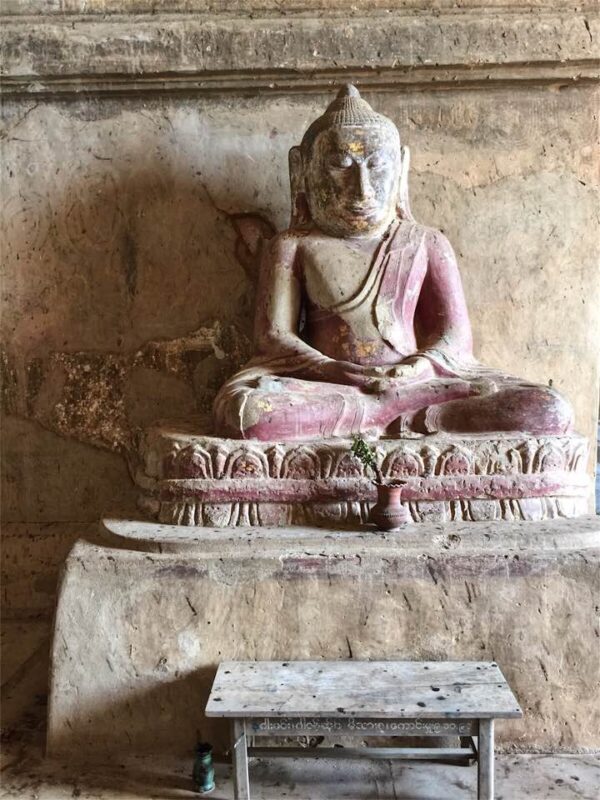

這些宗教組織的網絡遍布緬甸全國各地,並維護著當地的印度教寺廟。有趣的是,所有的印度教寺廟都有佛像或佛像,以表示他們對佛教的尊重。除了宗教功能外,印度教組織似乎還兼具社會機構的功能,例如,他們經營臨時住宿、免費藥局,也贊助孤兒院。通過這些活動和服務,他們與 PIO 社區保持密切聯繫。

然而,這些組織的工作能否超越種姓、地區和教派,團結印度社區,尚不清楚。在政府的監督下,其活動僅限於宗教目的,這限制了他們靈活性並與社區需求脫節。 在經濟方面,一方面低技術和低水平勞動者的生活遭受失業和低工資的困擾,他們的經濟狀況比同職業的緬甸人還要差。另一方面,許多印度人逐漸成為低階中產階級。與緬甸華人相比,他們的成功並不突出,他們是小商販、公務員、教師、巴士司機等。雖然政府偏愛緬甸商界,但緬甸印度人在全國維持著小而廣泛的商業網絡。他們還避免與1988年後來到緬甸尋求商業機會的印度人混在一起。

從1960年代到2000年代,緬甸境內的印度語言經歷了嚴重的衰退。2010 年大選後,緬甸開始政治改革,為印度語言的復興提供了空間。幾個在之後建立的語言復興組織進展甚微。以泰米爾語為例,不僅沒有政府扶持政策,在社區的推廣也遇到了困難:講泰米爾語的長輩因政治和文化迫害的記憶而不願參與;父母寧願讓孩子學習英語,因為泰米爾語在當代緬甸社會並不實用;此外,許多女性拒絕學習泰米爾語,因為她們在學習語言的過程中及課程上,感受到女性地位較低的差別待遇。她們認為語言和文化密不可分。而相比之下,女性在緬甸社會中的地位很高。這些因素表明,今天的緬甸印度社區可能沒有足夠的動力和意願來支持語言復興。

結論

緬甸多樣的印裔社群自緬甸獨立以來經歷了不同程度的緬甸化,不能被視為一個單一的社群看待。在緬甸的歷史背景下,今天的印裔緬甸人生活得更像個緬甸人。「緬甸化」是確保與緬甸人和諧相處的條件。儘管緬甸印度人仍然更喜歡內婚制(與印度裔社群通婚),但他們小心翼翼地管理自己的社區,以避免經濟上的炫耀和挑起緬甸人的殖民創傷,然而抵制緬甸化的印度社區,尤其是穆斯林,繼續受到緬甸人的仇恨和指責,甚至在近年羅興亞種族滅絕事件之前,緬甸人似乎就有從印度恐懼症到伊斯蘭恐懼症的趨勢。

2020年的軍事政變無疑終結了緬甸人自由的幻想,給短暫的文化復興與民主進程蒙上了陰影。不過,軍政府的胡亂鎮壓,讓部分緬族人對羅興亞人的處境感同身受,這或許有助於未來緬族與國內少數民族之間的和諧相處。緬甸政局與印度社群的生存息息相關。從好的方面來說,政變也許會激起年輕的印度裔緬甸人維護文化和既有生活價值的心。

作者按

[1] 比如準公民和歸化公民不允許在國家行政結構中擔任民選職位。[2] 超過 200 萬無國籍人分散在緬甸的農村地區。 他們獲得教育、就業、醫療、旅行等的權利受到嚴格限制。

參考資料

Balakrishnan, H. (2020). Whose language is it anyway? Challenges to Tamil language revitalisation efforts in Myanmar. South Asian Diaspora, 12(2), 113–128.

Department of Population. (2015). The 2014 Myanmar Population and Housing Census.

Egreteau, R. (2011). Burmese Indians in contemporary Burma: Heritage, influence, and perceptions since 1988. Asian Ethnicity, 12(1), 33–54.

Egreteau, R. (2015). Indian and Chinese communities in contemporary Burma: A comparative analysis of their presence and influence. In Indian and Chinese immigrant communities: Comparative perspectives (pp. 109–128).

Emdorini Thangkhiew. (2021). Burmese Indians Growth of Burmese Nationalism and Ethnic Discrimination. In Linking India and Eastern Neighbours: Development in the Northeast and Borderlands.

Fink, C. (2018). Myanmar: Religious minorities and constitutional questions. Asian Affairs, 49(2), 259–277.

India. High Level Committee on the Indian Diaspora. (2001). Report of the high level committee on the Indian Diaspora.

Khin Maung Kyi. (1993). INDIANS IN BURMA Problems of an Alien Subculture in a Highly Integrated Society. In Indian Communities in Southeast Asia (Vol. 627).

Medha Chaturvedi. (2015). Indian Migrants in Myanmar: Emerging Trends and Challenges. In Ministry of Overseas Indian Affairs. Ministry of Overseas Indian Affairs .

Singh, U. S. (1980). INDIANS IN BURMA (1852-1941). In The Proceedings of the Indian History Congress (Vol. 41, pp. 823–831). Indian History Congress.

Tin Maung Maung Than. (1993). Some Aspects of Indians in Rangoon Tin Maung Maung Than. In Indian Communities in Southeast Asia (Vol. 627).

Violet Cho, & David Gilbert. (2020). Ethnicity, culture and religion: Centralisation, Burmanisation and social transformation. In Myanmar Politics, Economy and Society (pp. 219–233).

本文圖片來源:Harish Shivaraman、Unsplash、World Sanatan Dharma Hinduism、主編之不具名友人