林汝羽

前兩年一個塔布拉(tabla)鼓演奏家與興都斯坦(Hindustan)音樂學者給我看了她手機錄製的影片,鼓聲像漩渦一般,讓思緒掉進夜色中,令人渴慕比此世更崇高的存在。為了一年一度著名的蘇菲(Sufis)音樂聚會,我在夏季最熱的四月底五月初重返拉賈斯坦(Rajasthan)。音樂會在晚間八點半開唱,多組團體以接力的方式吟詠讚美神的歌詩。狂喜與哀傷交織鑲嵌的日常,藝術的內涵不在廟堂,就在常民自然而然的生活當中。兩組樂隊隔著中庭相互較勁,缺乏細膩品味的情調,有時幾乎是相互干擾,群眾依然投入。大清真寺裏有一股包容所有不完美的的力量。

本文作者林汝羽(Iris)念的是社會科學,研究興趣是難民處境、國際遷移、國族認同,對象是喜馬拉雅山南北兩側的藏人,華語教學則是第二專長。2010 年到印度,在舊德里住了一年,然後在 Himachel Pradesh 幾個地方做研究,目前任職於印度理工學院清奈分校。2012 年開始和難民一起工作,包括印度西藏兒童村學校中學部漢語課程計畫、拉達克青少年攝影培力計畫,並和幾個朋友一起成立了印度雜貨店,推廣印度 / 流亡西藏 NGO 與鄉村作坊的公平貿易手作商品。

前兩年一個塔布拉(tabla)鼓演奏家與興都斯坦(Hindustan)音樂學者給我看了她手機錄製的影片,鼓聲像漩渦一般,讓思緒掉進夜色中,令人渴慕比此世更崇高的存在。為了一年一度著名的蘇菲(Sufis)音樂聚會,在夏季最熱的四月底五月初重返拉賈斯坦(Rajasthan)。

2011 年,我第一次踏入拉賈斯坦邦,去的不是一般人常去的粉紅城市齋普爾,而是大德里地區南邊的衛星城市古崗(Gourgon)附近的比瓦第(Bhiwadi)工業園區。園區內投資生產電線的L企業台幹大哥們讓我睡在休假返鄉的 HR 東北(Nagaland)女孩房間裡,房間裡的擺設像是女孩隨時會回來,我打開衣櫃發現一瓶青蘋果味的 Smirnoff Ice 伏特加。跟大哥們去工廠上了幾天班,聽大哥皺眉表演教印度員工穿鞋來上班必須動用體罰,大哥們看著車頭前面泥路上瘦巴巴的雞屁股亂走,在擁擠的公司車內聽著他們同聲垂涎著台灣放山雞。中國調來的年輕廚子跨越鄰牆一條帶狀的貧民窟去買菜,身處內陸晚餐居然有紅燒魚;員工宿舍只有蓋到一半就可以開始住人,電梯井沒有電梯但有滿出來的垃圾,處處奇觀,大哥們則已經見怪不怪。

隔年秋天我從喜馬拉雅兩千米左右完成田野工作下山,山上沒完的濕冷讓我渴望沙漠的乾燥,回臺灣前決定到拉賈斯坦隨意走走。隨便搭上大巴到齋浦爾,才知道朋友的老爸是最高法院法官,他的摩托車是德國進口純種貨,價值一般年輕白領五個月的薪水。和旅伴坐上著名的大象計程車前往琥珀堡(Amber Fort),我被半空中搖晃的情調嚇個半死,雖然開車不能講手機,但這司機騎的是大象,雙腳重新踏上地面時快哭出來的我差點飆國罵。在齋浦爾吃 Missi Roti 配又鹹又辣的沙漠咖哩、站在路邊攤買了床雙人印花被就這麼抱著,因為嚮往一座湖,又去了普西卡(Pushkar),然後在這個散布著三百多座大小神廟的印度教聖地談了一場戀愛,第一次評估自己在蛇山後這個傍湖小城終老的可能性(為零)。

第一次約會,基於宗教理由家中嚴格茹素、為了家族生意每天早上七點上班十一點下班的戀人匆忙請假半天,慢慢地騎著 Honda Hero,載我去小城郊外山谷中的濕婆神廟。我雙手抓緊車尾,天熱途中停下來喝冷飲,那男生忽然問我:我們買個雞蛋怎麼樣?後來我才知道,整個普西卡小城嚴禁葷食(包括雞蛋),當地的印度教文化也不允許未婚男女單獨同行。那天是星期二,出乎他意料之外的神廟香客很多,地下神殿蓋在小溪谷上,整個小房間黑漆漆的佈滿花香。我們在象徵濕婆神那曾拯救世界的巨大陽具像(Linga)旁邊第一次接吻,我腦中揮之不去湖邊那些熟齡人妻們搓撫那石像尖端的模樣,興奮還是尷尬說不上來。吻後走上地面層,在日光中,戀人慎重地看著我,向我微微彎身道謝,我藏起微笑,然後回答:那可以再來一次嗎?

阿齋默爾跟普西卡彼此僅僅相距三十分鐘車程,一個是伊斯蘭市鎮,一個是印度教聖城。我抵達阿齋默爾的晚上,站在汽車站外拿出皮包裡隨身攜帶的書,就著站外路燈靜靜閱讀,等前男友收店後過來。原本應該乾燥炎熱的五月盛夏忽然下起一陣雷雨,雨點打在書頁上,我開心地傳簡訊給學生說一切平安,抵達沙漠的第一天就下雨,阿齋默爾的天空遠處是橘紅色的燈光,我的心明白離樂聲越來越近,大清真寺長達十天的慶典就快要進入尾聲,我來得正是時候。

晚上十點多,我還獨身流連車站,引起旁人側目,站務人員特地打開玻璃門都已破裂的等候室。終於前男友和鄰居一同出現,一個載著我,一個載著我的行李箱,回到普希卡婆羅門家庭開設的簡便旅館。當年我們交往時,經常和我玩在一塊兒的尼泊爾家庭,淡季便轉往果阿(Goa)工作,大花園略顯寂寥。小城十一點後整整停電了六小時,清晨在風扇的聲音中甦醒,沐浴淨身,走熟悉的路去招呼站搭短途麵包車去大清真寺。翻過蛇山的日出,儘管已看過數次仍然純然感動。來自海島的我很少能夠在一望無際的大陸地平線上測量太陽上升的預兆,重疊私人生活演進的歷史,不變的只有對此刻我還活著心懷感謝。能夠感受美,並且感知到自己的心仍然會隨之震動,讓人讚嘆信仰的無所不在。

大清真寺當中的音樂盛會據說是從每晚七點半開始,早上就抵達的我不打算進進出出,將鞋收進皮包裡避免跟門口成堆的鞋子弄混或者遺失,盤腿坐在殿外望著來往熙攘的信眾沉思。用清水洗淨手、腳和臉之後,買上一枚紙盤所呈的玫瑰花苞和素糖,將用金線彩緞縫製的錦蓋交給祭司,說出自己的名字,讓他按住你的頭為你祈禱,把你的額扣在聖人腳旁。無數張鈔票被換成無數張紙盤與布掛,隨著綿延不絕的信徒隊伍進入與離場,厚重的布幔也成堆地被擁進隔壁的房間。清真寺在中庭裡安排了兩口大鍋子,拋入鮮花信物或者珍視的手珠,繞著大鍋轉圈許願祈福。現場比我預期的無序嘈雜,在印度這些年,逐漸習慣了聽不懂身邊的人在說什麼語言,就這樣看著一個個家庭重複相同程序與動作,打開警戒竊盜與性騷擾的雷達,安身在婦孺集中的作息區塊,和周圍的人們交換笑容後便放鬆下來專注品嘗寧靜。假若一個人只能看見印度的髒亂無序,往往難以力行當中的自在柔軟。可以將所有不完美包容的力量,本身當然不會是完美的供人瞻仰。華人文化習慣愛有等差,親密有序,印度的社會關係卻是講究關注既存的邊界,第一次見面時就開始問:家裡有幾個人,父母親做什麼,結婚沒有,已婚就問生不生小

孩,生了一個就問為何不生第二個…,因為不關心對方這些個人問題,等同於不尊重對方的存在,是缺乏良好教養的表現。然而社會關係的運作方式,便是依照這些答案所提供的資訊來決定應該如何相互對待。既然外國人難以被歸類到既有的種性、種族與地理區域次序,也很少人在電影裡認識過臺灣,作為一個外國人的舉止表現著我如何將自己定位於這套既有的社會秩序,認識是一種積累,也可以是一種緩慢的改變。

音樂會在晚間八點半開唱,多組團體以接力的方式吟詠讚美神的歌詩,歌手與樂手清一色男性,年輕的學徒端坐在師父身後,負責在師父喝水或者稍事休息時盡力表現。

對神的愛情是最偉大的愛情形式,將命運的主宰交託,歡喜另一方以曖昧難明的方式顯聖,不顧忌所有安排,只在乎自己行在真理的道路上,在極端嚴苛單調的操練中逼問自身是否仍然朝向神與自我決定的歸屬。很快地,有男性在方形的白色軟墊上旋轉起來,沒有炫麗的長衫圓裙,沒有清潔的鬍鬚,挺著啤酒肚,褲子黏著泥漬的油頭男子臉上陶醉的表情真實地美麗,從襯衫口袋裡掏出一疊與他外表不怎麼相稱的五百盧比鈔票,一邊舞著一邊冥想,年輕著華服的工作人員站在他身後輕柔地托住他的上身,避免他暈倒。

狂喜與哀傷交織鑲嵌的日常,藝術的內涵不在廟堂,就在常民自然而然的生活當中,不需額外命名。兩組樂隊隔著中庭相互較勁,缺乏細膩品味的情調,有時幾乎是相互干擾,群眾依然投入。我在不同的小團體當中穿梭直到夜深,凌晨一點多之後幾乎所有人都在尋找一片空地棲身。整座清真寺裡東倒西躺,穿沙麗的女人、赤腳勞工、幼兒與老人、遠道而來的重要人物,一律平等蜷身在聖人墓室的東西南北,等待清晨五點的第一個禮拜。而整座城市,入夜後比白天更加熱鬧,五光十色的燈火閃爍,警察駐守在不同出入口維持秩序,看到言行怪異的人不由分說就賞對方兩個巴掌,看得我目瞪口呆。

Dwarka 先生住在拉賈斯坦邦的 Bassi,一個沒多少人知道的小地方。我們相識於前一年德里手工藝市集,他熱情地留下地址電話。五月初剛好他的兒子結婚,我們說好此行最後一站也順道參加婚禮。從普西卡去阿齋莫爾,再轉到 Kishangarth,Suresh 騎著老爺車在站牌等我,帶我去他家參觀他們的家族皮革手工作坊。在 Hamada 這個地方,過去一整個種姓村落都是以手捻駱駝皮做繩子維生,尼龍繩出現之後,他們開始嘗試做皮革製的包囊。其中 Suresh 接受 Daskar 組織的輔導,到古吉拉(Gujurat)邦的蘇拉特(Surat)市購入民家出售的骨董刺繡裙襬,拼接皮革、做出跟其他駱駝皮作坊不同的活潑風格。這幾年也開始有了固定買家,收集受到市場歡迎的設計提供給 Suresh 打樣。為了訂製一批電腦包來回搭上一個半小時的顛簸吉普車計程車,款項剛好打點了 Suresh 爸爸就醫的費用。(圖:Suresh 家最小的成員展示新創作的十吋平板包, 雖然他們都不曾使用過平板電腦)

和戀人分手半年後,我重返印度工作,暫居在與拉賈斯坦相距兩千八百公里的海港城市,工作的第一個新年假期,我去了曙光村(Auroville)學習如何釋放過往壓抑的痛苦,連接我在印度開展的新生命與過去的人生。偶然與好友參加了一個阿育吠陀的徒手按摩工作坊,之後我和工作坊的奧地利同學在二月中前往齋沙莫爾(Jaisalmer)參加一個沙漠中的搖滾音樂節。我一個人去了偶戲館和沙漠文化博物館,在菜市場和舊城區的大宅子散步拍照,和同學一起租了兩匹駱駝,到鄰近的沙丘上去吃晚餐。沙漠乾燥而溫暖,寧靜的連鳥兒在灌木叢中穿進穿出的聲音,都像白金錄音室裡的精緻男高音。我坐在沙漠中看日落、日出,想著旅途中遇見的人們,我們都活在特定的歷史時空,生命如河流,拿掉意義本身,不過交錯。

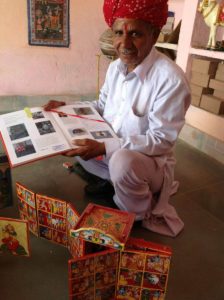

獨身一人在陌生的巴士上前往從未去過的地方,在夜晚,要在結束旅途之前參加一場婚宴。Dwarka 先生(下圖)不會說英文,我不太會說北印地語,我們也就這樣完成電話溝通,我一出巴士,他就等在市集的道路旁接我去旅館。讓人意外的是,旅館居然是由當地 Rajput 王室家族(現在經營加油站)將過去的城堡改建而成,下個星期就要舉辦慶祝繼承人滿周歲的盛大儀式,特地在封館期間讓我暫住兩天,施工中的泳池十足地印度情調。Dwarka 先生其實是製作Kavad 的國家級老藝師,

Kavad 是一個木盒子[1],幾重拉門兩面畫上神話故事的不同場景,供說故事的人巡迴鄉村講述這些搭載了傳統道德價值與是非觀念的故事。就像拉賈斯坦著名的木偶戲偶師,帶著木盒子上路的年長男性通常能夠完整背出 Ramayana 與 MahaBharata 史詩,以及印度教三大神多個化身與交手的生平故事。製作一個 Kavad 通常需要一到三個月不等的時間,從盒子本體開始,然後構思如何將一個完整的故事如漫畫般分隔,布置於一個固定方便的閱讀順序。簡潔的繪畫風格跟宮殿當中的蒙兀兒細密畫完全不同,屬於 Phad 繪畫,畫中的羅摩或者黑天,都長得跟常人很像。Bassi 自古以來就以這些木刻與繪畫結合的工藝技術聞名,師父造型與描繪的功力多半都是從小學起,所以多半沒有接受過正式教育,語言與算術都是在後來巡迴表演與販售的過程中慢慢歷練的。Dwarka 先生已超過六十五歲,打算在退休前十年將畢生功力傳給兒子,因此沒有說媒也沒有戀愛,師傅的一位女性學徒嫁進了這個家庭,布置新房的時鐘、鏡框、棚架都是新嫁娘的手工木作。婚禮隔天我們坐在 Dwarka 空蕩蕩的店鋪兼工作室,隔壁鄰居被請來用簡單的英文解釋Ganesha 為何會被父親砍下頭、安上象頭。我們席地而坐,喝著承裝在小塑膠杯裡的熱奶茶,開玩笑說是否一個人的生命也可以被簡約為一個木盒子裡的故事。

Kavad 是一個木盒子[1],幾重拉門兩面畫上神話故事的不同場景,供說故事的人巡迴鄉村講述這些搭載了傳統道德價值與是非觀念的故事。就像拉賈斯坦著名的木偶戲偶師,帶著木盒子上路的年長男性通常能夠完整背出 Ramayana 與 MahaBharata 史詩,以及印度教三大神多個化身與交手的生平故事。製作一個 Kavad 通常需要一到三個月不等的時間,從盒子本體開始,然後構思如何將一個完整的故事如漫畫般分隔,布置於一個固定方便的閱讀順序。簡潔的繪畫風格跟宮殿當中的蒙兀兒細密畫完全不同,屬於 Phad 繪畫,畫中的羅摩或者黑天,都長得跟常人很像。Bassi 自古以來就以這些木刻與繪畫結合的工藝技術聞名,師父造型與描繪的功力多半都是從小學起,所以多半沒有接受過正式教育,語言與算術都是在後來巡迴表演與販售的過程中慢慢歷練的。Dwarka 先生已超過六十五歲,打算在退休前十年將畢生功力傳給兒子,因此沒有說媒也沒有戀愛,師傅的一位女性學徒嫁進了這個家庭,布置新房的時鐘、鏡框、棚架都是新嫁娘的手工木作。婚禮隔天我們坐在 Dwarka 空蕩蕩的店鋪兼工作室,隔壁鄰居被請來用簡單的英文解釋Ganesha 為何會被父親砍下頭、安上象頭。我們席地而坐,喝著承裝在小塑膠杯裡的熱奶茶,開玩笑說是否一個人的生命也可以被簡約為一個木盒子裡的故事。

如今書寫拉賈斯坦的當下我有如一片片打開我的盒子展示其中的種種回憶,擊鼓操偶吟唱屬於我和這些人的故事。我思念廣袤大地上自在翱翔的老鷹,赤腳行走在城堡中歷史的溫度,祈願那些還活在我心中的人們無恙。旋轉並沒有停息,真理在旅行中靜止,像是木盒子打開到最後看見併排微笑的人物立姿,故事終於走入靜默的結尾,言者與聽眾心領神會。

【備註】

[1] 影片:IIT Bombay 人文社會科學系教授 Nina Subhani 是研究 Kavad 的專家,曾出版繪本 “It’s all the same!” 將此工藝介紹給兒童,請參閱她以四年時間拍攝的小短片 Makers of Tales